Siento que quienes escribimos pertenecemos a una rara especie en extinción.

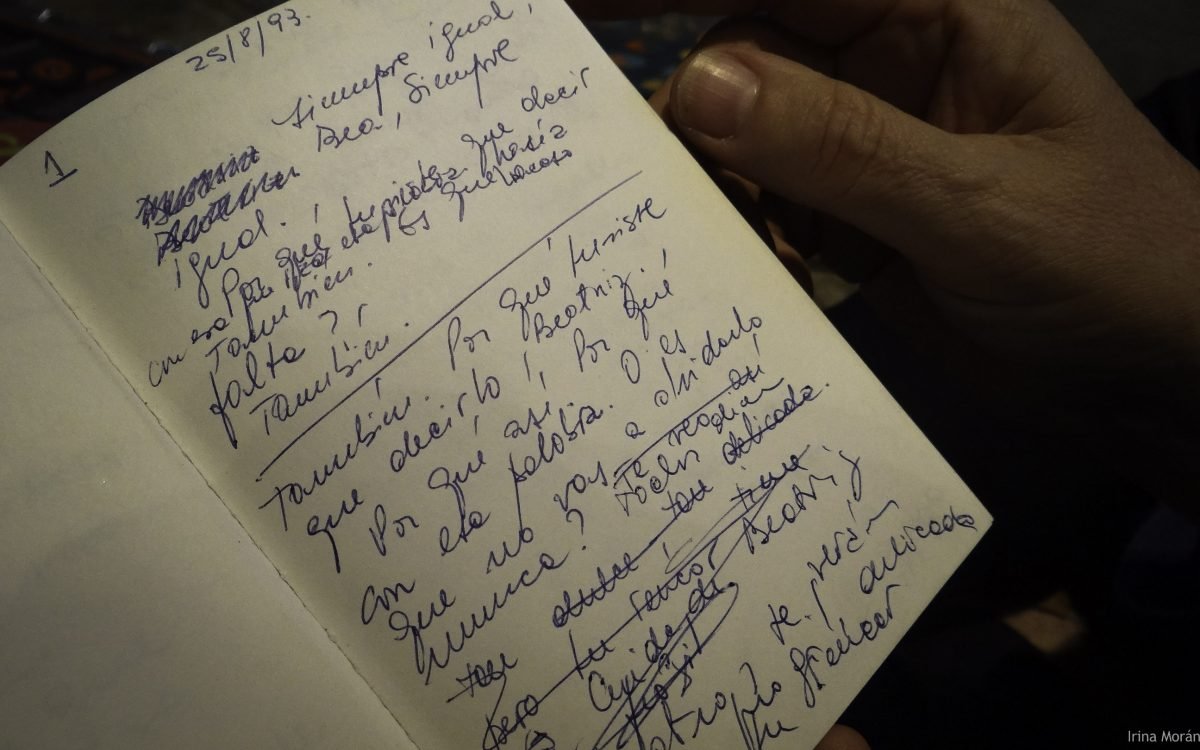

La palabra, esa herramienta austera, va siendo suplantada por otros signos de inmediatez donde lo que prima es la imagen. La imagen retocada, en movimiento, con efectos, con edición. Sobrevaluada. La imagen borrando cada huella que transpire, si acaso, algún rasgo poroso e inevitable de temporalidad. Me llama la atención como la fotografía, o el mundo de la imagen, se van convirtiendo en un lugar testimonial con sobredosis de hedonismo, al que nadie puede escapar. Me incluyo.

Pero entonces la palabra, ese signo ancestral que se conjuga y logra algunos significantes, me vuelve a enamorar. Sobre todo, aquellas palabras serenas, íntimas, cobijadas al calor de un diálogo, sostenidas por el cruce de miradas, con aromas y gestos llenos de complicidad. Esos espacios, donde lo que se dice y se interpreta encuentra un sentido que se aloja y perdura en el alma.

Pareciera que hoy esos momentos se han convertido en una práctica escasa. En un lujo. En hábitos poco frecuentes, aturdidos o cruzados por el brillo de pantallas de un mundo digital, que por lo general no deja demasiados rastros.

En su batalla por sobrevivir, la palabra –por fuera de esa inmediatez– se resguarda dentro de textos que narran historias, de libros, de poesías, de guiones, de canciones, de publicaciones, de libretas, de blogs. También almacenadas en algunos mails que con altura y valentía, han sabido suplir el valor original que en tiempos remotos tuvieron las cartas.

Allí, las palabras exigen de otro tiempo para ser leídas. Receptadas. Para asimilar lo que se quiere decir y expresar. Y cuando finalmente esos textos por alguna exquisita razón nos encuentran, nos cautivan, nos seducen y no nos sueltan hasta al final, por dios… en lo personal, cómo lo agradezco.

Reitero: siento que quienes hacemos un culto de la palabra escrita pertenecemos a una rara especie en extinción. Vivimos en tiempos impredecibles. Mutantes. Llenos de ruidos. Difíciles.

Pero también siento que nos sobreviven los lectores. Silenciosos. Agazapados. Que al igual que nosotros, frágiles y desnudos, están allí. Del otro lado. Sedientos de palabras con sentidos.

Dispuestos a salvarnos, y por qué no…, a dejarse enamorar.