¿Qué hacía ahí? A nueve mil kilómetros de casa, bajo el reflejo de esos ojos verdes, sentada de espalda al mar. ¿Qué hacía ahí? Si de verdad no conocía muy bien a ese a hombre de rostro anguloso y pelo al viento, que no paraba de hablarme, mientras la brisa salada de aquella primera tarde, desordenaban un poco toda esa escena.

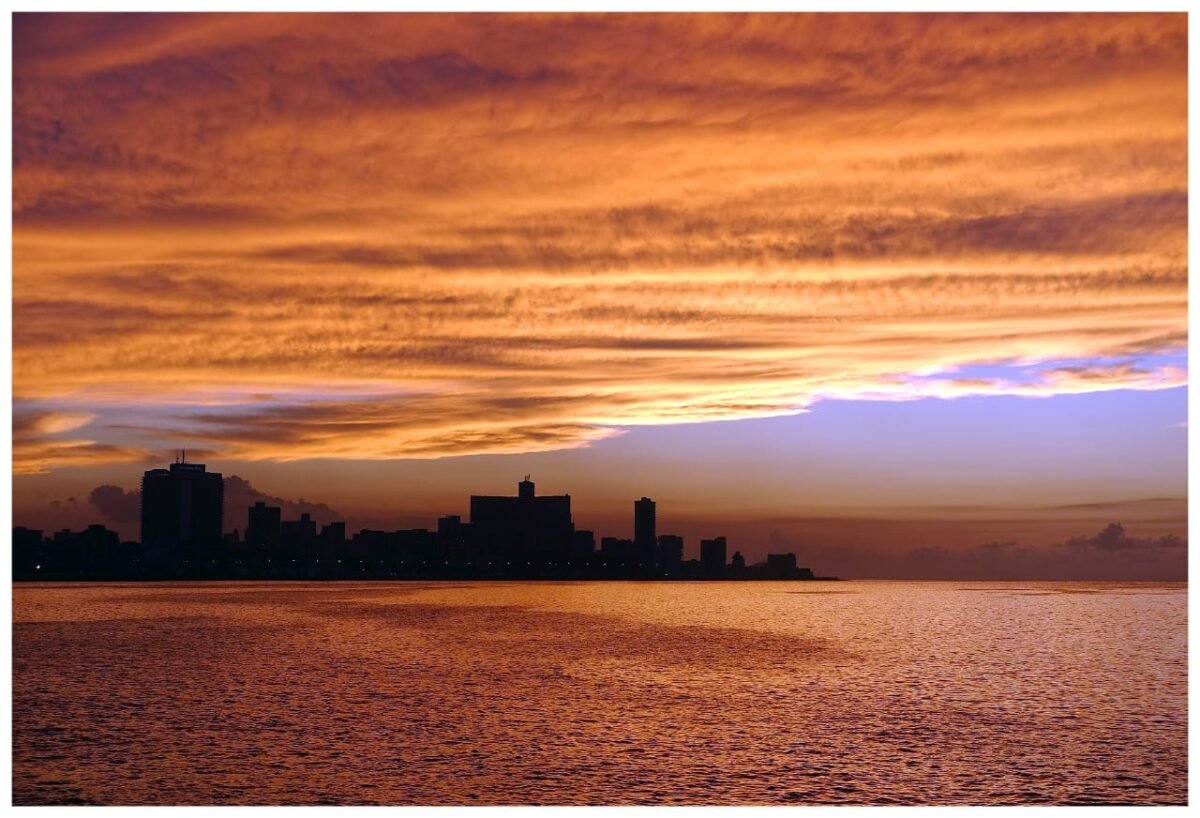

Tomás estaba parado frente a mí y yo sentada sobre aquel extenso y ancho muro llamado malecón. Allí, donde rompen las olas del mar atlántico y llenan de salitre el rostro más visible La Habana. Era julio y hacía tanto calor. Una lata de cerveza Cristal y un Ciego Montero de limón refrescaban apenas nuestras gargantas y cuerpos, despegados a esa hora ante la necesidad de disfrutar la caída de aquel crepúsculo naranja, como la mejor locación para enamoradxs que dispone la capital cubana.

Tomás seguía hablando, entre risas y silencios mientras yo, abstraída entre tanta intensidad, no podía dejar de mirarlo. De alguna manera y sin darnos cuenta, empezaríamos a desandar nuestros más íntimos rituales. Sentíamos una especie de frenesí que se habría paso, después de habernos escrito durante casi cuatro meses ininterrumpidos.

Tomás seguía hablando, entre risas y silencios mientras yo, abstraída entre tanta intensidad, no podía dejar de mirarlo. De alguna manera y sin darnos cuenta, empezaríamos a desandar nuestros más íntimos rituales. Sentíamos una especie de frenesí que se habría paso, después de habernos escrito durante casi cuatro meses ininterrumpidos.

Había llegado ese mismo día a la isla, a las once de la mañana, al Aeropuerto José Martí. Y tuve el recibimiento más romántico que jamás nadie me había regalado. Luego, después de amarnos con locura, por unas cinco horas dentro del departamento de Paio, ubicado en aquel quinto piso del edificio rojo de la calle G del Vedado, por fin salimos a cruzar caminando la ciudad detenida, en busca del mar.

Tomás me hablaba de poetas y escritores que lo habían marcado. No paraba de narrarme anécdotas dentro de un monólogo fresco y lleno de entusiasmo. Yo lo escuchaba sin poder comentarle nada. Sólo lo miraba y reparaba en cada gesto, mientras mi rostro le devolvía una sonrisa suave, llena de picardía.

Mientras intentaba escucharlo, no lograba acallar el cruce repetitivo de esas preguntas inquietas, que tanto me saboteaban. ¿Qué hacía ahí? Tan lejos de casa, con un hombre que casi me doblaba en edad, en el torbellino de mis 24 años. Qué tenía esa mirada de tinte melancólico, con aquella sonrisa tan llena de luz para encandilarme tanto. Había cruzado medio continente sólo para saber si todo eso que sentía a la distancia, cobraba la misma fuerza en el vértigo de la vida real. ¿Qué podría suceder para que semejante hechizo de pronto se desvaneciera? ¿Qué acciones de su vida podrían decepcionarme al punto tal, de sentir que nada de lo vivido hasta ese día tuviese un sentido profundo y verdadero?

En ocasiones, Tomás hacía una pausa, bebía unos tragos de cerveza y acariciaba los muslos de mis piernas. Me insistía con probar la cerveza cubana y sonreía para encarar una nueva anécdota.

No todo puede ser perfecto –pensaba ensimismada–, mientras cada segundo se eternizaba dentro de mi mente. Todas las personas del mundo tenemos secretos y en ocasiones también hacemos cosas malas. Algunas terribles. Claro, me dije.

Imaginé entonces una escena real. Una acción, llevada a cabo por Tomás, que me significase la decepción de todo. El punto limite. Sí. Quizás haya hecho algo, de semejante gravedad, que pudiera bajarlo en este mismo instante de todo este gran idilio, pensé.

Sí, me repetía en forma interna. Por ejemplo: Un crimen. ¿Y si de repente tiene la valentía de confesarme que ha cometido un asesinato? Eso tendría que significar el final, me decía, mientras no dejaba de mirarlo.

En ese mismo segundo –cuando mi mente estaba a punto de echarlo a perder todo–, Tomás se acercó a mi rostro y de manera suave, con su mano izquierda acomodó mi pelo. Fue un gesto mínimo, lleno de tanta ternura y protección, que sin siquiera buscarlo, me rescató de aquella telaraña oscura en la que yo misma me había enredado. Volví a mirarlo y no pude evitar sonreír, mientras los rayos del sol caían en diagonal, entre matices violacios y lilas.

Está bien, me dije. Quizás Tomás haya cometido algún crimen. Pero estoy segura de que habrá tenido sus motivos para llevarlo a cabo.

Fotos: Tomás Barceló Cuesta– Alejandro Ernesto Pérez Estrada